《博伊斯的宇宙:艺术-世界观-文献展》连载之三

兔子,植物和万物:博伊斯与自然

作者:克劳斯·西本哈尔 教授

博伊斯,《7000棵橡树》,1982-1987

从童年起,博伊斯就以自己独特的方式成为了自然研究者和自然爱好者。无论是动物、植物、矿石、物质还是岩层——他毕生都对这一切保持着兴趣。他并没有真正受过自然科学的高等教育,但他自己研究了“有机”自然宇宙的方方面面。自然界的化学反应以及物理过程和变化尤其令他着迷。甚至在受鲁道夫·施泰纳的思想和创作影响之前,博伊斯就已经开始研究自然了。他认为自然具有很强的象征性参照能力。对他来说,自然界中的一切都是有意义的,同“世界上的精神实体”(奥古斯特·海瑟)有关。在自然中,有机的物质与非物质的精神是联系在一起的,自然、物质、形式和精神是密不可分 的。在他的大型生态项目,如在七十年代于意大利南部博洛尼亚诺山村进行的“保卫自然”(“Difesa della Natura”)项目,或者在卡塞尔自1982年起进行的宏伟项目“7000棵橡树”中,他都将自然,将动物视为“人体器官”。他对动植物世界研究的好奇心和探索很早就在他的艺术中得以表达。

约瑟夫·博伊斯,《壁炉 II》,1978-1979

“博伊斯似乎很清楚,人类已经觉察到同动植物的亲缘关系。”对于博伊斯而言,这从一开始就是一段平等共生的“恋情”。在理解了博伊斯广泛的神秘、哲学和科学方面的灵感来源之后,就能理解,自然对他来说既是一个关于变形与变态过程的知识领域,是在这一方面教导他的良师,也是收藏与观赏的对象。因为和施泰纳一样,博伊斯也深深被歌德关于自然的著作所吸引。歌德对一切植物、石头和矿物的收藏热情,他基于观察、实验和反思有条不紊的研究方法以及细致而具体的思考为博伊斯树立了榜样。博伊斯远离了抽象和理性,而去寻找、并在自然中大量发现了运动、潮流和能量来源。他认为,应该到自然中去研究学习关于一切物体的聚集态 (“暖极-冷极”)以及它们流动却稳定的能量的知识,这也是他关于有机体转化能量核心概念的来源。大自然提供了“形式”和设计原则,而建立一个“好”世界、“好”社会的关键在于“有机的”自组织和“雕塑性的”定向能力。这个理念也同样适用于博伊斯影响深远的循环系统设想,即将思想、经济和社会循环过程同血液循环过程相类比的“理念”。在第六届文献展上,博伊斯通过大学机构和工作中的蜂蜜泵的统一体为此呈现了一个范例:人类-工作-自然基础。

第七届文献展,约瑟夫.博伊斯-“7000棵橡树”广告牌

和施泰纳一样,博伊斯的出发点也是相互平等共存的四“界”:矿物界、植物界、动物界和人类界。

对于博伊斯而言,它们共同组成了一个生态系统,它超然于一些具体的语汇,如不可动摇的稳定、增长和繁荣,自由的、出于本能的运动,或是自我意识和道德,然而这个生态系统现今受到了威胁。自然是“充满活力的行动空间”(博伊斯),它积极影响并塑造着人类,并对人类的“心灵救赎”与(博伊斯)负责:在这一从炼金术士和鲁道夫·施泰纳思想发展而来的精神的或“人文科学的”自然概念中,尤其是动物,还包括植物被视作所有超感的、超越性力量的代表。博伊斯从中汲取了构成他艺术和社会理念的“电流和能量关系”。他复杂的图像和空间思维始终着眼于自然转化的、循环的、但又能够自我组织、自我疗愈的潜力。没有自然就没有人类的自由生活。因此博伊斯呼吁:“我希望动物和树木享有法律权利。”

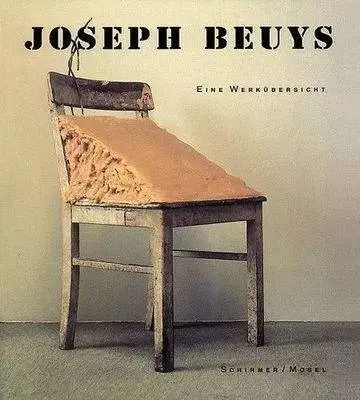

约瑟夫·博伊斯,《油脂椅》,1964

动物在这种深受人类学影响的世界观和自然观中扮演了特殊的角色。因此,博伊斯能与传奇现代动物电影先驱、影视明星海因茨·希尔曼能结下最长久而深厚的友谊绝非巧合。希尔曼在二战中是博伊斯的上司。1947到1949年,他让博伊斯担任了他第一部战后动物电影 的摄影助理。除了进行他自己的研究之外,希尔曼让博伊斯产生了对动物学和生物学知识无限的求知欲。他和他的自然科学导师、他的“私人教授”分享了他希望积极投身动物保护和环境保护的想法。比希尔曼更激进的是,博伊斯经常在动物身上看到了更好的人性,尤其是在资本主义中失去灵魂的、物质的、利己的、冷酷的、理性主义的人的对立面。博伊斯因此强调:“即使是一只死去的动物也比许多无情的、理性主义的人拥有更强的直觉”。

约瑟夫·博伊斯《如何向死兔子解释绘画》,1965

因此,对于博伊斯而言,鹿就具备了苦难、精神损失、心灵威胁以及获得拯救和得以痊愈之希望的多层象征含义。与此类似,博伊斯对兔子的喜爱同样也是象征性的、是多义的,在某些情况下需要对其进行甄别:“我不是人类,我是兔子。”对博伊斯来说,兔子是“外部器官”,是“转世”,即万物与出生的关系的标志:“我认为兔子是转世的象征。因为兔子能把人只能在脑海里想到的东西变成现实。它挖掘着,挖岀了一个坑。它是通过转世来到地球上的,这一点很重要。”无论是听他解释艺术的“死兔子”,还是由熔化的沙皇皇冠浇铸成的“和平兔”,抑或是作为鞑靼人光明使者的兔子——对于博伊斯来说,永远被猎杀、濒临灭绝的兔子体现了生命、生存意志,并将欧亚大陆连接起来。博伊斯还通过《我爱美国,美国爱我》(1974年)表明,他对这些具有人性的造物的崇拜几乎是带有宗教色彩的。

博伊斯,《荒原狼:我爱美国,美国爱我》,1974

在这个著名行为艺术中,博伊斯和一只荒原狼在画商雷尼·布洛克画廊的纽约分部度过了几天,他的脚从始至终都未踏上美国的土地。

荒原狼对美洲原住民来说是一种神圣的动物,它代表着幸运、勇气和不可见之物,但却被欧洲移民和殖民者轻视甚至猎杀。博伊斯认为,荒原狼体现了对欧洲殖民者行为的批判。它成为了政治批判和社会不良发展象征。因此,博伊斯企图通过这段短暂而和平的共处寻求与动物之间的友谊以及精神上的亲密:“荒原狼的精神如此强大,以至于没有人能理解它,没有人能知道它对未来有着怎样的意义。”对于当下世界来说,这个与一只充满神话传说的动物共处的行动是一次抗议,它揭露了美国的“伤口”:“美国关于印第安人,也就是‘红种人’的创伤。当人们意识到,在他们与荒原狼之间还有一笔账要清算的时候,这种创伤才有可能愈合。”

博伊斯的"社会雕塑"

Joseph Beuys' "Social Sculpture"

如此一来,“整体”这个概念在博伊斯的自然观中再次得以实现。“整体”也就意味着人类、社会有机体、思想、行动,也就是他“扩展的艺术概念”和“雕塑理论”的全部维度。博伊斯将他作为人和艺术家对于大自然的无条件尊敬最终扩展到了对万物都应得到权利的呼吁。经过了索取自己权利的塑形过程,“物”成为了衡量人类的尺度,拥有了自然的主权:“我从不会断论事情是否已经完成,应该让物体自我报告:我完成了。”